Une demande de modification auprès de l’UNESCO par l’Algérie, visant à inclure le terme « caftan » dans deux de ses dossiers patrimoniaux, a déclenché une vive polémique et une mobilisation citoyenne au Maroc. Une pétition en ligne, réclamant le rejet de la requête algérienne sur le terme « caftan », a rapidement recueilli plus de vingt-deux mille signatures, illustrant une volonté farouche de défendre ce qui est considéré comme un pilier de l’identité marocaine. Décryptage d’une controverse qui dépasse le simple vêtement pour toucher à l’histoire, à l’identité et aux règles complexes du patrimoine immatériel.

L’étincelle : la demande de modification algérienne

Au cœur de la polémique se trouve une démarche administrative auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Mais ses implications sont avant tout culturelles et symboliques.

L’ajout du terme « caftan » à des dossiers existants

Concrètement, l’Algérie a soumis deux requêtes à l’UNESCO. Il ne s’agit pas d’un nouveau dossier, mais de demandes de modification de deux éléments déjà inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel : la « Chedda, costume nuptial de Tlemcen » (inscrit en 2012) et un dossier plus récent regroupant la « gandoura » et la « melhfa ». La modification demandée consiste à y ajouter le terme « caftan », ce qui est perçu par beaucoup au Maroc comme une tentative d’intégrer un vêtement emblématique marocain à des traditions vestimentaires algériennes reconnues.

Une mobilisation citoyenne immédiate

La réaction a été instantanée. Une pétition lancée sur la plateforme Change.org a servi de catalyseur à l’indignation. S’adressant directement au Comité du patrimoine de l’UNESCO, les signataires dénoncent une « appropriation injustifiée » et rappellent que « le caftan est bien plus qu’un vêtement ; c’est un symbole de notre identité culturelle marocaine ».

Le caftan, bien plus qu’un vêtement : l’argumentaire marocain

Pour comprendre la force de cette réaction, il faut saisir la place quasi sacrée qu’occupe le caftan dans la culture et l’histoire du Maroc.

Un symbole de l’identité nationale

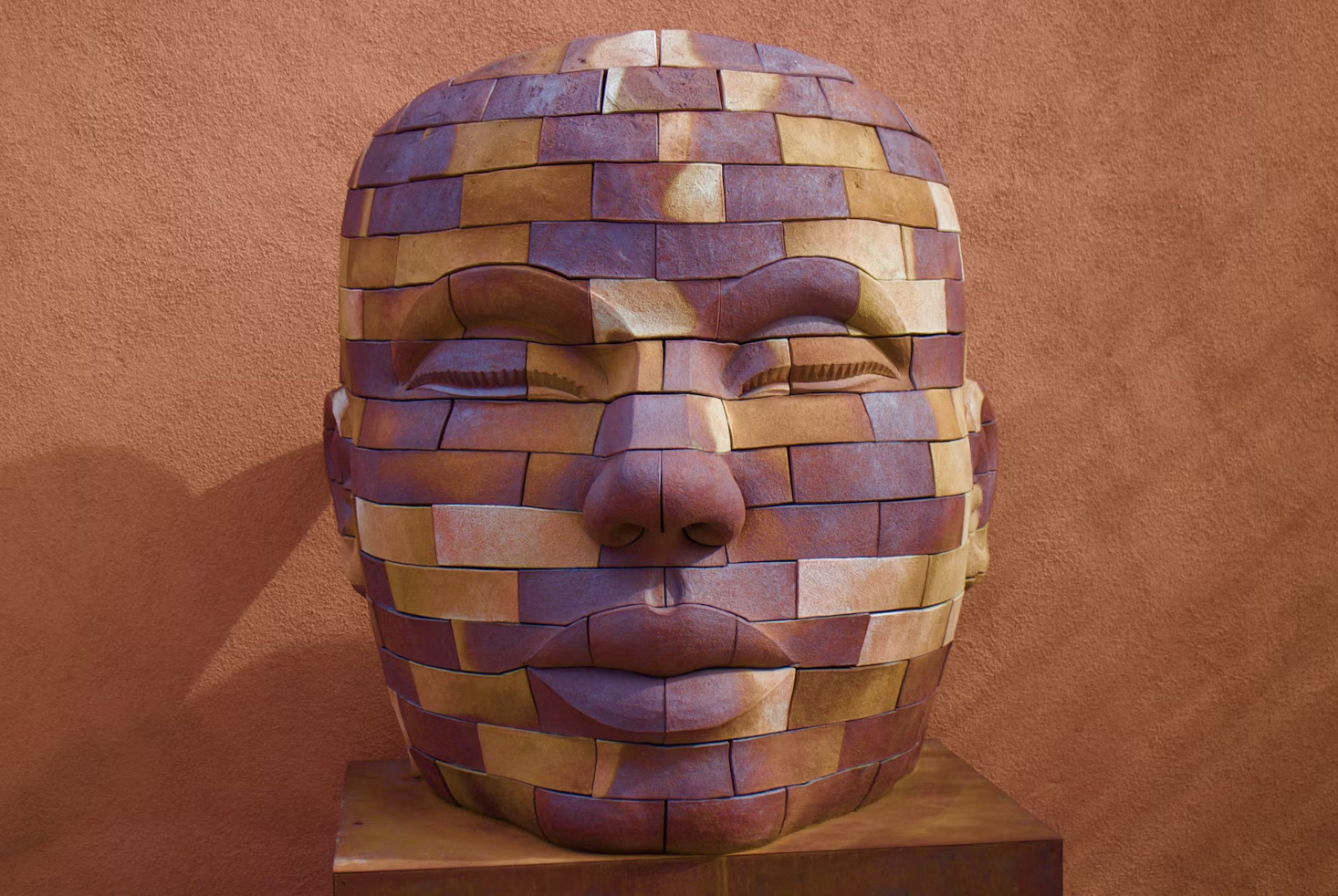

Le caftan n’est pas une simple robe de soirée. C’est une pièce maîtresse des événements les plus importants de la vie d’une famille marocaine : mariages, baptêmes, fêtes religieuses. Transmis de mère en fille, il est le témoin d’une histoire familiale et le symbole d’un raffinement qui traverse les générations. Le savoir-faire nécessaire à sa confection est lui-même un patrimoine vivant, partagé par des milliers d’artisans, les maâlems et maâlemates.

Un héritage historiquement documenté

L’histoire du caftan au Maroc est riche et documentée, évoluant au fil des dynasties (Almoravides, Almohades, Mérinides, Saadiens) pour atteindre son apogée sous les Alaouites. Des centres de production comme Fès sont historiquement reconnus pour avoir été des creusets de création et de perfectionnement des techniques de broderie, de tissage et de coupe qui définissent le caftan marocain.

Le caftan de Fès (« N’ta ») au cœur des débats

La pétition mentionne spécifiquement le « caftan marocain, connu sous le nom de ‘nṭa' », et demande le retrait de son image du dossier algérien. Le caftan N’ta de Fès est l’une des formes les plus anciennes et les plus luxueuses du caftan marocain, caractérisé par ses broderies au fil d’or. Sa présence supposée dans le dossier algérien est vue comme la preuve la plus flagrante de ce que les pétitionnaires considèrent comme une « intégration inappropriée ».

Une « guerre du patrimoine » dans le Maghreb ?

Cette controverse autour du caftan n’est pas un événement isolé. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de tensions patrimoniales entre les deux voisins.

Du zellige au couscous : des précédents notables

Ces dernières années, d’autres éléments culturels ont fait l’objet de vifs débats. La mosaïque du zellige, le couscous (finalement classé comme patrimoine partagé par plusieurs pays du Maghreb), ou encore la musique raï sont autant de trésors culturels dont la paternité a été disputée. Ces « guerres du patrimoine » sont souvent le symptôme de rivalités politiques qui se déplacent sur le terrain de la culture, un domaine hautement symbolique.

Entre fierté nationale et diplomatie culturelle

La demande algérienne a cristallisé une inquiétude marocaine profonde et a donné naissance à un mouvement citoyen réclamant le Rejet de la requête algérienne sur le terme « caftan ». Cette affaire illustre la passion des Marocains pour leur héritage, mais elle soulève aussi des questions complexes sur la définition et le partage de la culture en Afrique du Nord. Alors que le Maroc a lui-même déposé en 2024 un dossier complet et bien argumenté auprès de l’UNESCO pour faire reconnaître le caftan comme un patrimoine 100% marocain, cette polémique souligne l’importance cruciale d’une diplomatie culturelle proactive pour protéger et valoriser un héritage aussi inestimable que fragile.