Ce week-end, Laâyoune a célébré l’une de ses grandes rencontres culturelles. Du 14 au 16 novembre 2025, la capitale des provinces du Sud a accueilli la 7ᵉ édition du Festival du poème bédouin-hassani, réunissant des poètes venus du Sahara marocain, de Mauritanie et de plusieurs pays arabes. Cet événement a mis en lumière la vitalité de la culture hassanie et la richesse de son héritage poétique.

Laâyoune célèbre un patrimoine vivant : la culture hassanie au cœur du festival

Un rendez-vous majeur pour les provinces du Sud

Organisé par le ministère de la Culture en partenariat avec les autorités régionales, le festival s’inscrit dans les célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte. Il rassemble poètes, chercheurs et amateurs de littérature orale autour d’un patrimoine considéré comme l’un des fondements de la culture hassanie.

Les délégations invitées d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de Mauritanie ont conféré à cette édition une dimension internationale. Dans tout l’espace saharo-sahélien, la poésie bédouine est un langage artistique partagé : elle transmet la mémoire des tribus, leurs valeurs et leur vision du monde. La tenue du festival à Laâyoune affirme la place de la ville comme carrefour d’échanges culturels.

La cérémonie d’ouverture a mis en avant des poèmes célébrant l’identité saharienne, la générosité des tribus et l’attachement à la terre. Ces récitations ont rappelé l’importance du verbe hassani comme vecteur de cohésion sociale et de transmission.

Le poème bédouin-hassani, pilier de l’identité saharienne

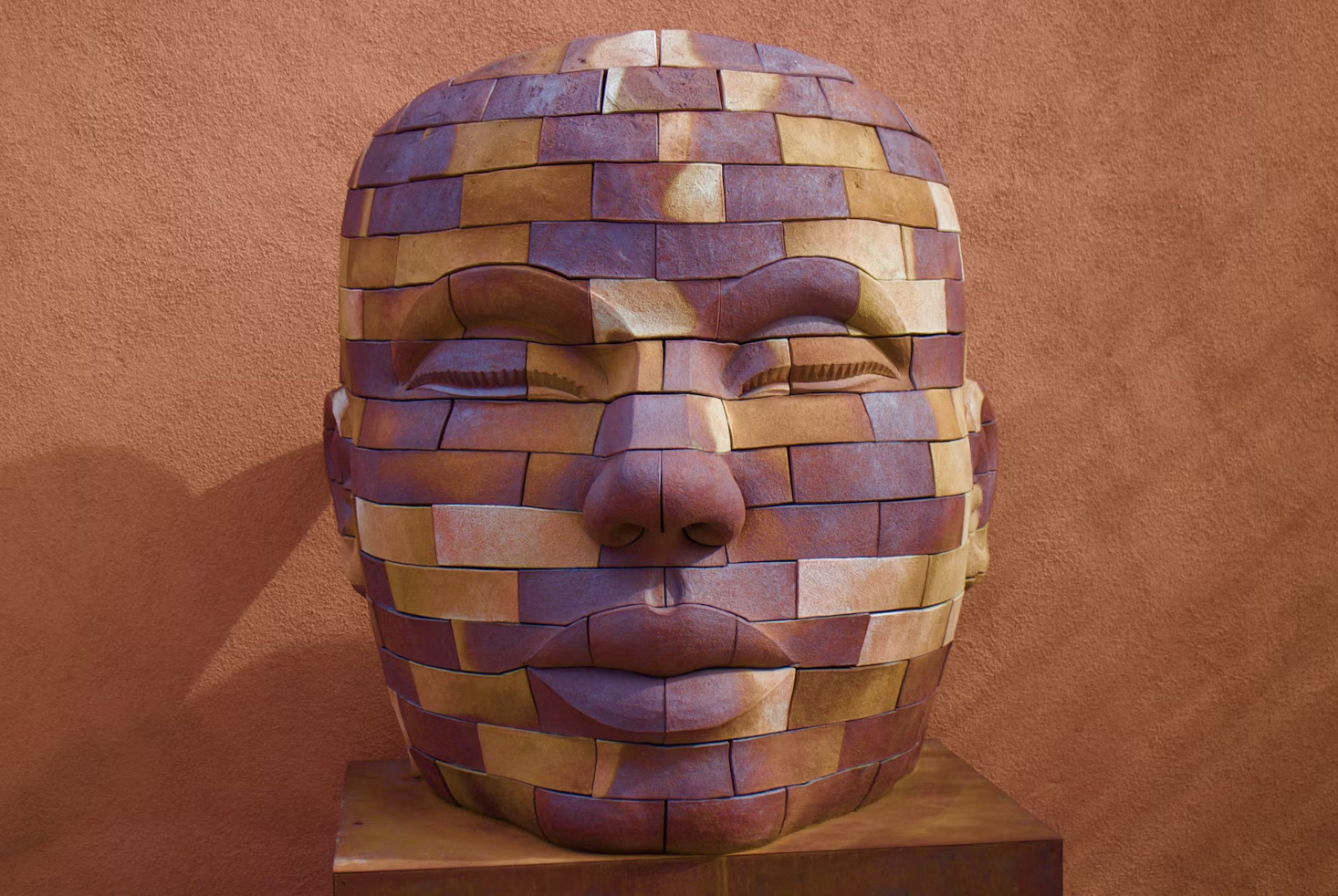

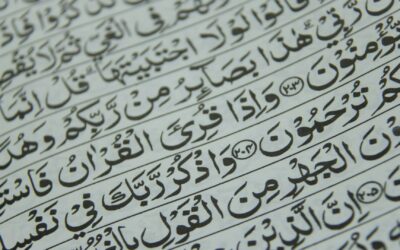

La culture hassanie repose en grande partie sur la poésie. Art ancien transmis de manière orale, il se fonde sur une métrique rigoureuse — lbtout — et sur des règles précises comme le kaf (ligne poétique) ou le wajib (respect du rythme). Les puristes attachent une grande importance à la pureté du dialecte, proscrivant notamment le zai, c’est-à-dire l’usage de mots étrangers au hassani.

Cette poésie s’est nourrie d’influences croisées : tradition arabe classique, héritage amazigh sanhadjien, musiques du désert. Elle se distingue également par une répartition traditionnelle des rôles : le poète compose et déclame tandis que le musicien interprète, créant ensemble une ambiance caractéristique, le hawl. Pour mieux comprendre ces filiations poétiques marocaines, on peut rapprocher cet art du malhoun, autre pilier de la poésie populaire marocaine.

Parmi les grandes figures de cet art, Abderrahmane Chenguitti demeure une référence incontournable. Ses poèmes, souvent empreints de patriotisme et de lyrisme, sont devenus des repères majeurs dans l’histoire de la culture hassanie.

Une 7ᵉ édition tournée vers la transmission et la modernité

Un week-end intense : ateliers, récitals et soirées poétiques

Durant trois jours, la Maison de la Culture Oum Saâd a accueilli ateliers, lectures publiques et représentations mêlant poésie et musique traditionnelle. Le tidinit — petit luth emblématique joué par les hommes — et l’ardin, harpe aux cordes fines associée à l’expression féminine, ont accompagné plusieurs performances, illustrant la richesse sonore de la culture hassanie.

Ces moments ont permis de mettre en lumière différentes facettes de la poésie saharienne : compositions anciennes, poèmes lyriques, textes évoquant la vie nomade ou la sagesse des anciens. Le festival a ainsi offert un panorama représentatif de la création poétique actuelle dans les provinces du Sud.

Les jeunes au centre de la scène : concours, apprentissage et transmission

La jeunesse a occupé une place importante dans cette édition. Un concours de poésie patriotique a mis en lumière de jeunes talents issus de Laâyoune et des villes voisines. Ces initiatives visent à encourager la relève et à préserver un art qui occupe une place centrale dans la culture hassanie.

La transmission reste en effet un pilier de cette tradition : dans de nombreuses familles sahariennes, l’apprentissage des vers et des structures poétiques commence tôt, permettant aux jeunes de maîtriser progressivement les codes du verbe hassani. Cette continuité est au cœur de la culture locale, comme en témoigne le rôle historique des jeunes poètes dans la protection et la valorisation du dialecte, documenté dans une enquête consacrée à la jeunesse sahraouie.

Débats et réflexion : comment faire vivre la poésie hassanie aujourd’hui ?

Des tables rondes ont été consacrées à l’avenir de la poésie hassanie. Universitaires et spécialistes ont évoqué les enjeux actuels : documentation scientifique de la tradition orale, intégration du dialecte hassani dans les programmes éducatifs, adaptation des formes poétiques aux supports numériques, valorisation des arts populaires et du patrimoine immatériel.

Ces réflexions s’inscrivent dans un mouvement régional plus large. De récents colloques dédiés à la culture hassanie ont souligné son caractère pluriel — arabe, amazigh, africain — et la nécessité de la préserver comme modèle de cohésion sociale dans les environnements désertiques. Ce travail de valorisation s’inscrit également dans les efforts nationaux dédiés aux arts traditionnels marocains.

Laâyoune, pôle culturel saharien en pleine affirmation

Un engagement institutionnel fort pour préserver la culture hassanie

Le festival s’inscrit dans une stratégie nationale qui vise à documenter, protéger et promouvoir la culture hassanie. Cette démarche englobe les arts populaires, l’artisanat, les pratiques musicales et les différentes formes de poésie, dont le Tebraâ, poésie féminine intime longtemps transmise de manière confidentielle.

Le Tebraâ, aujourd’hui mieux reconnu grâce au travail de collecte et de publication mené par l’Académie du Royaume du Maroc, illustre la diversité des expressions littéraires au sein de la culture hassanie. Ce patrimoine met en valeur la créativité des femmes sahraouies et leur rôle dans la transmission de la mémoire communautaire.

Un rayonnement régional et international renforcé

Avec plus d’une cinquantaine de poètes et la participation de délégations étrangères, cette 7ᵉ édition consolide la place de Laâyoune comme capitale culturelle saharienne. L’événement contribue à dynamiser la scène artistique locale, à encourager les vocations et à renforcer le rayonnement culturel des provinces du Sud.

Cette dynamique s’inscrit dans une politique globale de sauvegarde du patrimoine immatériel marocain, menée notamment par des structures spécialisées comme le centre national dédié à la préservation du patrimoine immatériel.