Le Maroc vient d’engager une démarche majeure pour protéger l’un de ses arts les plus emblématiques : le zellige. En lançant officiellement le projet d’inscription du zellige de Fès et de Tétouan sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le Royaume affirme sa volonté de reconnaître, préserver et transmettre un savoir-faire multiséculaire qui incarne l’âme de son architecture et le génie de ses artisans.

Une initiative nationale pour consacrer un savoir-faire ancestral

À Salé, vendredi 14 novembre 2025, lors d’une journée d’étude rassemblant artisans, universitaires et acteurs institutionnels, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a donné le coup d’envoi d’un projet attendu depuis longtemps : l’inscription du zellige de Fès et de Tétouan au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication depuis 2021, a rappelé qu’il s’agit d’une étape cruciale pour honorer un art qui, depuis des siècles, décore mosquées, palais, médersas et demeures marocaines.

Cette démarche nationale s’inscrit dans une politique plus large : inventaire des savoir-faire, documentation systématique, protection juridique via le label patrimoine, et partenariat avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle afin de lutter contre l’appropriation illicite. Le Maroc entend ainsi garantir l’authenticité du zellige à un moment où sa popularité s’étend bien au-delà de ses frontières.

Le zellige marocain : histoire, techniques et symbolique

Aux origines d’un art millénaire

Les premières formes de zellige apparaissent avant l’époque almoravide, notamment à Aghmat, l’une des capitales médiévales. Sous les Almohades puis les Mérinides, l’art se perfectionne et se diffuse dans tout le pays. Fès devient alors un centre majeur de création : ses médersas du XIIIᵉ et XIVᵉ siècle, comme Seffarine ou Bou Inania, affinent l’esthétique du zellige, révélant des motifs géométriques sophistiqués — étoiles à douze branches, rosaces polylobées, motifs en sebka.

La palette chromatique évolue elle aussi : d’abord limitée au blanc et au manganèse, elle s’enrichit au fil des siècles de verts cuivrés, bleus cobalt et jaunes ocres. L’arrivée d’artisans andalous après 1492 marque un tournant décisif, en particulier à Tétouan, où s’épanouit une esthétique maroco-arabo-andalouse qui donnera à la ville une identité artistique incomparable.

Une technique d’une minutie exceptionnelle

Le zellige repose sur une maîtrise technique rare. Le processus commence par la fabrication du bejmat, carreau d’argile pétri à la main puis cuit dans des fours traditionnels. Une fois vitrifié, il est taillé à la marteline, un outil emblématique dont la précision permet d’obtenir les ferma, ces petites pièces géométriques qui composeront le motif final.

L’assemblage se fait selon la méthode béni saf, à l’envers, pour garantir une parfaite continuité des lignes une fois la mosaïque retournée. Cette technique, qui exige une compréhension profonde des mathématiques et de la géométrie, permet au zellige de s’adapter aussi bien aux murs qu’aux fontaines ou aux sols.

Aujourd’hui, si des productions industrielles existent, les maîtres-maâlems continuent de perpétuer les gestes ancestraux. Certains innovent, collaborent avec des architectes contemporains, créent de nouvelles nuances d’émail ou explorent des motifs inédits, contribuant à faire du zellige un art en constante évolution.

Fès et Tétouan : deux écoles majeures du zellige marocain

Le dossier soumis à l’UNESCO met en lumière deux traditions essentielles. Fès, berceau historique du zellige, se distingue par la richesse de ses compositions et la complexité de ses motifs. La ville a joué un rôle fondateur dans la codification géométrique et la diversité chromatique de cet art.

Tétouan incarne une autre sensibilité, directement héritée de l’Andalousie. Les artisans y développent des compositions plus épurées, basées sur une vingtaine de formes principales, et privilégient souvent des palettes plus douces. Les ateliers de la médina, inscrite elle-même au patrimoine mondial, perpétuent un savoir-faire à la fois ancien et singulier.

Un patrimoine vivant à protéger et à transmettre

Malgré son prestige, le zellige fait face à plusieurs défis : concurrence de l’imitation industrielle, standardisation des formes, manque de transmission intergénérationnelle et fragilisation des ateliers familiaux. Le rôle des maîtres-maâlems est déterminant pour préserver l’authenticité du geste artisanal.

Le Maroc a multiplié les initiatives pour protéger ce patrimoine : renforcement des centres de formation, campagnes de sensibilisation et soutien à la documentation patrimoniale. Cette dynamique s’inscrit dans un effort plus global de préservation du patrimoine immatériel, au même titre que d’autres arts marocains déjà inscrits au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

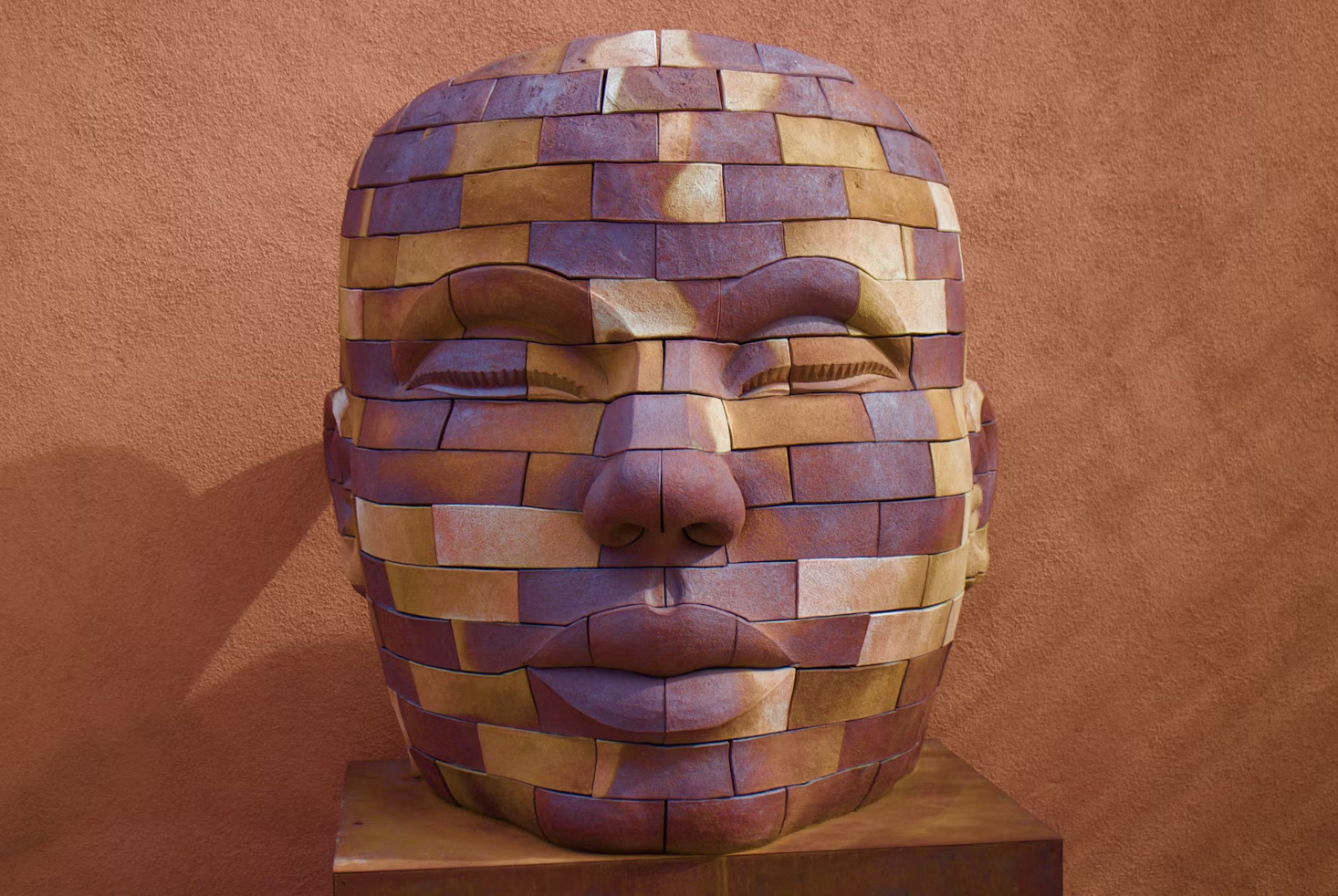

Une exposition pour célébrer l’art du zellige

En parallèle du lancement du projet, l’exposition « Le Zellige marocain : un héritage historique et un patrimoine vivant » réunit des œuvres issues des grandes écoles artisanales. Elle retrace l’évolution de cet art, depuis ses premières tesselles médiévales jusqu’aux créations contemporaines. Les visiteurs y découvrent la diversité des motifs, la précision des découpes et l’adaptation du zellige aux exigences de l’architecture moderne.

Les enjeux d’une inscription à l’UNESCO

L’inscription du zellige à la liste représentative du patrimoine immatériel aurait une portée multiple. Elle renforcerait la protection juridique de cet art, encouragerait la formation de nouvelles générations d’artisans et offrirait un soutien international aux ateliers traditionnels. Elle contribuerait également au rayonnement du Maroc, après la reconnaissance récente d’autres savoir-faire comme le henné marocain, soulignant le rôle du Royaume dans la valorisation de ses traditions.

À travers cette démarche, le Maroc exprime son ambition : faire du zellige non seulement un héritage préservé, mais un symbole vivant de la créativité et de l’identité culturelles du pays.