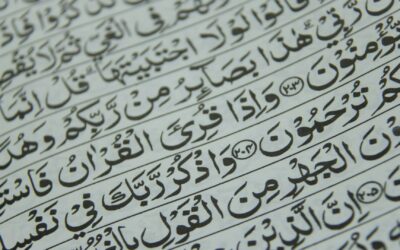

Reconnu en 2024 comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le henné fait la fierté de 16 pays arabes. Parmi eux, le Maroc, où cette tradition profondément enracinée continue d’accompagner les grandes étapes de la vie, de la naissance à la mort.

Inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le henné doit sa reconnaissance mondiale à une candidature commune portée par 16 pays arabo-musulmans — de l’Égypte à la Mauritanie, en passant par la Jordanie, le Maroc, le Soudan, Oman ou encore le Yémen. Ce succès collectif consacre une pratique millénaire à la fois esthétique, symbolique et communautaire.

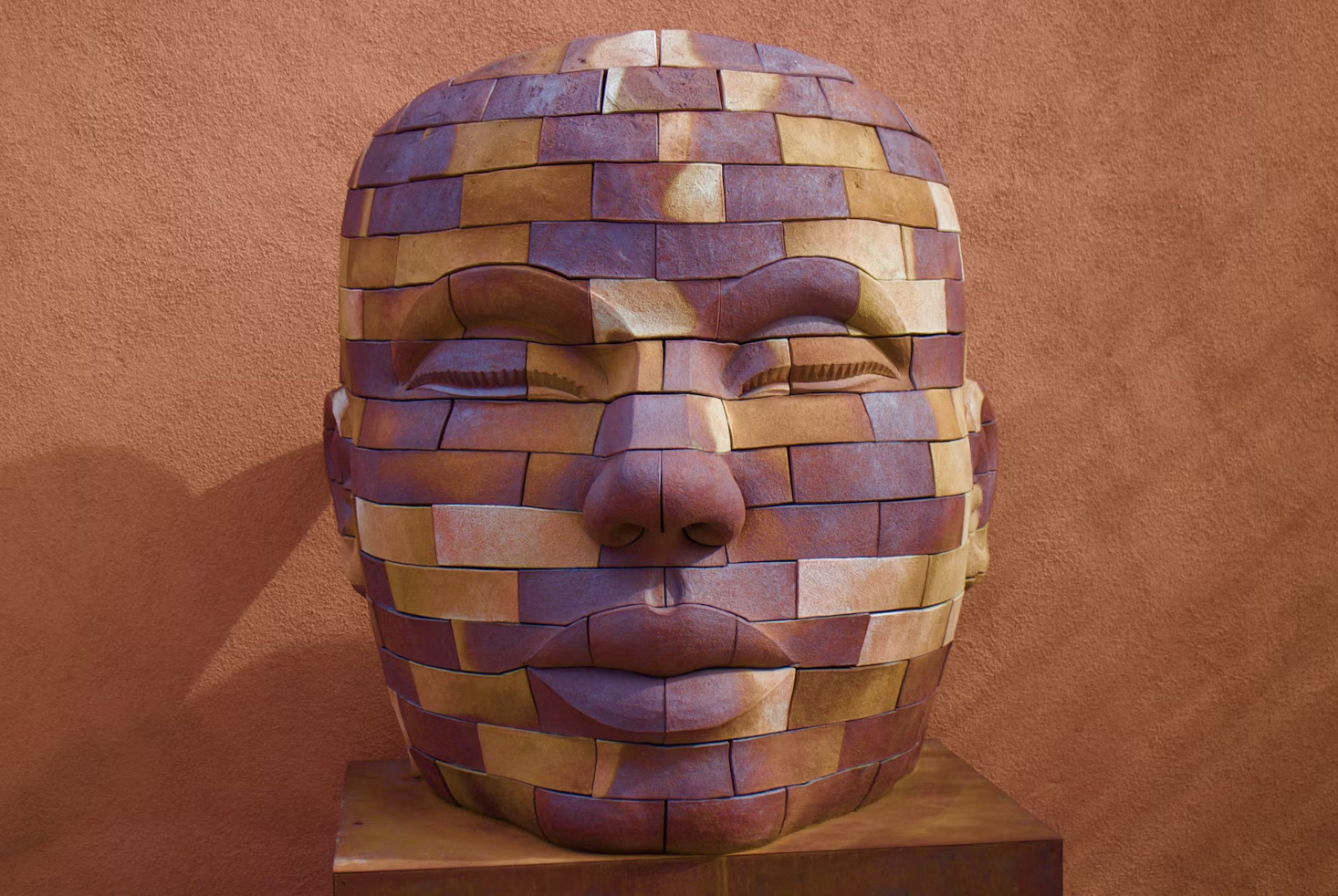

Issu d’un arbuste à feuilles caduques prospérant dans les régions chaudes, le henné est récolté deux fois par an. Les feuilles sont séchées, broyées, puis réduites en pâte. La préparation varie selon les pays et les usages, chacun y ajoutant parfois des ingrédients spécifiques qui donnent aux motifs et aux nuances de couleur une identité propre. Utilisé pour teindre les cheveux, colorer les ongles ou orner mains et pieds, le henné reste indissociable des grandes célébrations : mariages, naissances, circoncisions ou autres fêtes familiales.

Une tradition vivante au Maroc

Au Maroc, le henné conserve toute sa puissance symbolique et accompagne les moments-clés de l’existence. Dans un quartier populaire en périphérie de Casablanca, Khamissa, « nekacha » — dessinatrice de henné — se prépare à officier lors de la cérémonie de circoncision du petit Souleymane, âgé d’un an. « Je prépare la table et l’endroit où l’on appliquera le henné au bébé. La circoncision a ses propres rituels », explique-t-elle.

Pour l’occasion, le geste est simple : un peu de pâte déposée dans la paume, les pieds également teintés. « Ce n’est pas réservé aux femmes. Même les hommes peuvent en mettre. C’est un symbole de joie pour tout le monde », indique Khamissa. Dans le salon, chants et youyous résonnent. Zakaria, le père de Souleymane, se prête lui aussi au rituel : « Mon fils a mis le henné, alors je fais comme lui ! On continue à suivre les traditions ».

Du berceau à la tombe

Le henné ne se limite pas aux moments heureux. Il accompagne aussi les instants plus sombres. « De la naissance à la mort, il est toujours avec nous », affirme Khamissa. Dans certaines régions, trois jours après un enterrement, chacun applique un peu de henné pour chasser la tristesse et reprendre le cours de la vie. Cette omniprésence en fait un marqueur identitaire fort, transmis de génération en génération.

Autrefois enseigné uniquement au sein des familles, ce savoir-faire se transmet aujourd’hui aussi dans les centres de beauté, les universités, les associations ou encore par l’intermédiaire des médias. La tradition englobe toutes les étapes : culture et entretien de l’arbuste, préparation de la pâte, application et maîtrise des motifs. Chacune de ces phases s’accompagne souvent de chants, de proverbes ou de poèmes, renforçant encore la dimension sociale et festive de la pratique.

Entre art, soin et magie

Au-delà de sa valeur décorative, le henné est réputé pour ses vertus médicinales. Antiseptique et apaisant, il est utilisé depuis des siècles pour soulager certaines affections cutanées. Certains lui prêtent même des pouvoirs quasi magiques. Lors de la cérémonie de Souleymane, Khamissa le constate : « On lui a mis le henné et il a arrêté de pleurer ».

L’inscription du henné au patrimoine immatériel de l’UNESCO consacre ainsi une tradition arabo-musulmane toujours vivante, qui renforce les liens communautaires et perpétue un art riche de sens. Au Maroc, cette reconnaissance est accueillie avec fierté. « C’est quelque chose que j’espérais depuis longtemps », confie Khamissa, consciente que cet héritage ancestral appartient désormais officiellement à l’humanité tout entière.